| 第2講話-III | ||||

| 2001.9.8(土) | ||||

| デリゾール見学後、車中にて | ||||

| 呼ばれた者(3) | ||||

| (III)イエスに呼ばれた者 | ||||

| a)マルコ1章16―20節 そこで「イエスに呼ばれた者」の話に入ります。マルコ1章16節から20節です。 |

|

|||

| イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしょう」と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また、少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に舟に残して、イエスの後について行った。 |

||||

| b)マルコ2章14節 続いて、マルコ2章の14節ですが、 |

||||

| そして通りがかりに、アルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、「わたしに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。 | ||||

| ですからマルコの1章と2章に合計3つのグループの呼び出しがあるわけです。マルコの1章では、2組の兄弟の呼び出しになっています。そして、この2つの特徴をこれから見ていきたいのですが。マルコの2章14節の直訳を見ていただきたい。 | ||||

| 14沿って行きながら 彼(イエス)は見た アルファイの子レビが 収税所に座っているのを そして彼に言う 「私に 従いなさい」 そして立ち上がって 彼は従った 彼(イエス)に |

||||

| 「沿って行きながら」という言葉が使われています。1章と同じ言葉を使っているのですが、まずイエスの場所の移動を示す表現が出てまいります。 「彼は見た(イエスは見た)」――何を見たかと言いますと―― 「アルファイの子レビが 収税所に座っているのを(見た)」。 「そして彼に言う」――現在形が使われておりますが、こういうのを「歴史的現在形」と言います。一種の強調です。 「イエスは彼に言った」。――何と言ったかといいますと―― 「私に 従いなさい」 ですから1行目、2行目、3行目の主語は「イエス」。場所の移動と「見た」という動詞と、「言う」という動詞、「従いなさい」という動詞が使われています。その後はイエスに声をかけられた者の反応が書かれています。 「そして立ち上がって」――分詞形で書かれていますが―― 「(立ち上がって)彼は従った 彼(イエス)に」 「レビはイエスに従った」ということです。そうしますと、この14節は、5行で成り立っているといってよいのですが、最初の3行はイエスの動作、最後の2行は声をかけられた者の反応ということになります。 今度は1章の方です。直訳を作っておきましたので見てください。 |

||||

| 16彼は見た シモンとシモンの兄弟アンデレが 海に網を打っているのを なぜなら彼らは 漁師であった 17そしてイエスは彼らに言った 「私の後ろに 来なさい そして私は行う あなたがたが人間の漁師になることを」 18そしてすぐに 網を捨てて 彼らは従った 彼に 19そして先に進んで すこし 彼は見た ゼベダイの子ヤコブと彼の兄弟ヨハネを そして彼らが 舟で網を繕っているのを 20そしてすぐに 彼は呼んだ 彼らを そして 彼らの父ゼベダイを 舟に 雇い人と一緒に 捨てて 彼らは出て行った 彼の後ろに |

||||

| 16―18節ではシモンとシモンの兄弟アンデレが召し出されています。ギリシア語の直訳ですが、「私の後ろに 来なさい」と書かれています。言い換えれば、「私に従いなさい」という表現です。 この後です。18節ですけれど、「そしてすぐに 網を捨てて」と分詞形で書かれております。「そしてすぐに 網を捨てて、彼らは従った 彼に」。18節1行目、2行目は、声をかけられたシモンとシモンの兄弟アンデレの反応を書いています。彼らは「(捨てて)従った」。だから、2章14節のレビの召命と全く同じパターンになっているということです。 19節以下です。「そして先に進んで すこし」――場所を移動する表現が出てまいります。 「彼は見た ゼベダイの子ヤコブと彼の兄弟ヨハネを、そして彼らが 舟で網を繕っているのを」――「……が、……をしているのを見た」という表現です。 そしてそのあとですが、20節、「そしてすぐに 彼は呼んだ 彼らを」――「従いなさいと言った」という表現を、もう少し神学的用語に言い換えて、「呼んだ」という表現を使ったと、考えてよろしいです。だから、「私に従いなさい」という表現と同じ内容だと言っていいわけです。 そして20節の2行目以下です。「そして 彼らの父ゼベダイを 舟に 雇い人と一緒に 捨てて」――分詞形が使われています。 「彼らは出て行った 彼の後ろに」――「彼に従って出て行った」ということです。 |

||||

|

|

だからこの20節の2行目と3行目は、声をかけられたヤコブとヨハネが取った反応を書いているのです。つまり2章14節のレビの召命の場合、1章のシモンの兄弟のパターンと同じパターンで書かれているということです。 このように同じパターンで書かれていることが、どういう意味を持っているかということですが、こんなふうに言っていいでしょうか。おそらく、神に呼ばれるという出来事は、人によって違うでしょうし、さまざまな形を取るのでしょうけれど、しかし、本質的には同じなのだということです。本質的には同じだから同じパターンにくるんでマルコが書いている。 そうすると、このパターンに表現された5つの要素のうちのどこに重点が置かれているかと言いますと、つまり聖書が述べる召命の本質がどこにあるのかと言いますと、私はおそらく「見て 言った、『私に従いなさい』」という言葉、ここに重点があると思います。というのは、この部分を要約すれば、「従いなさい。すると従った」という形になっていますが、これはマルコ独特のよく使われる表現です。奇跡を述べるときにも「清くなれ。すると清くなった」「出て行け。すると出て行った」というふうに書いています。これは何を指しているかと言いますと、おそらく創世記冒頭の「光あれ。すると光があった」と、同じ響きを狙っているのではないかと思います。つまりマルコは、イエスとは、出来事となる言葉、神の言葉を語る人だということですね。あるいは神なのだ、と言っていいかと思いますが、それをこの召命物語の中で考えていると言ってよいでしょう。 |

|||

| そう考えますと、「網を捨てて」とか、「父ゼベダイを捨てて」という表現があるのですが、おそらく、何を捨てるかということは二次的なことで、確かに捨てて行くということなのですが、何を捨てるかということは二次的なことであって、大切なのは、「何かを捨てたくなるほどに呼ばれている」ということです。この「呼ばれている、見られている」ということがあいまいになってきますと、当然捨ててきたものが欲しくなってきます。 それでもうひとつのことはこの書き方から考えまして、我々は普通「召命」と言いますと、修道院に入ることとか神学校に入ることをまず考えるのですが、それも確かに召命なのですけれど、しかし、マルコはそう言ったものに限定をしていないだろう。大切なのは、「見て、呼ばれている」ということを温め続けることができるかどうか、ということです。つまりこの結婚生活を捨てて独身生活を選ぶ、という呼ばれ方もあるのですが、独身生活を捨てて結婚生活を選ぶという呼ばれ方もあるわけです。 どうも、ちょっと言い過ぎになるかもしれませんが、私は、今のこの教会の大きな欠点といってもいいと思いますが、聖職者中心主義になり過ぎているという点だろうと思います。むしろ、マルコのこういった書き方から考えましても、確かに、聖職者は大事なわけなのですが、それだけではなくて、「見られて、呼ばれている」ということを生涯かけて温め続ける人が、どれくらいいるかということが大きなポインだと思います。 「呼ばれる」ということは聖書にとりまして非常に重要であって、アブラハムがハランでの、いわば日常的には喧嘩があったり、悩みがあったりするわけでしょうけれども、しかし、ハランで生活していればそれなりに生活は安定しているわけです。そこを捨てて、神が命じるままに、行く先もわからぬまま約束の地に出て行くということです。こういうのが、「召命」「呼ばれる」ということです。 ですから「召命」という言葉はあまり使わない方がよいと思います。「呼ばれている」といった表現にした方が良いと思います。 |

||||

|

写真撮影:雨宮 慧 |

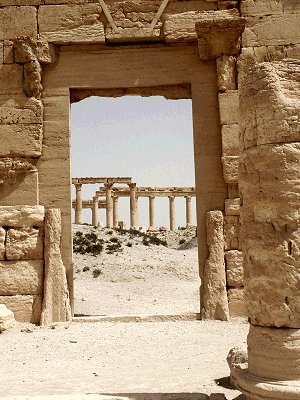

パルミラの遺跡 | |||

|

BGM : Brandenburg Concerto No. 6b by J. S. Bach |

||||